1. Umbau der Chemieindustrie

Die Chemieindustrie gehört zusammen mit dem Automobilsektor und dem Maschinenbau zu den größten deutschen Industriebranchen. Sie hat einen sehr hohen Treibhausgasausstoß und auch ihr Stromverbrauch ist überdimensioniert. Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ist ohne einen ökologischen Umbau der Chemieindustrie nicht erreichbar.

Doch trotz der Dringlichkeit einer ökologischen Konversion dieser großen Industriebranche gibt es innerhalb der ökologischen und politischen Linken bisher kaum eine Diskussion zu dieser Fragestellung. Aufmerksamkeit erregte im Jahr 2019 eine Studie zur Dekarbonisierung der Chemieindustrie, die der Verband der Chemischen Industrie (VCI) unter dem Titel „Roadmap Chemie 2050“ in Auftrag gegeben hatte. Die Wissenschaftler, die für die Ausarbeitung verantwortlich sind, betonen, dass die Roadmap im wesentlichen ihre eigene Sicht wiedergibt. Die Studie ist bemerkenswert, weil sie u.a. auch einen Konversionspfad beinhaltet, der diesen Industriezweig CO2-neutral machen würde. Allerdings gibt es wesentliche Fragestellungen und Probleme bei der Dekarbonisierungsstrategie, auf die die Roadmap-Studie keine Antworten liefert. Das soll im Folgenden diskutiert werden.

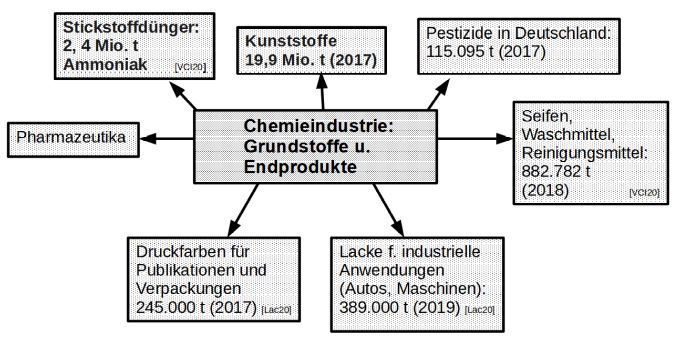

Abbildung: Endprodukte der Chemieindustrie mit Mengenangaben

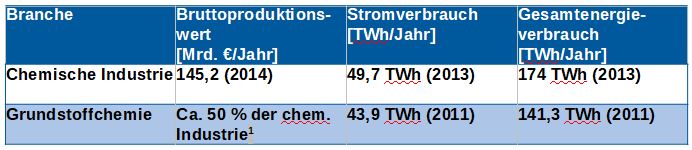

Bei einem ökologischen Umbau der Chemieindustrie stehen die Prozesse der Grundstoffchemie im Zentrum. Dieser Bereich hat den mit Abstand größten Energieverbrauch und gleichzeitig die höchsten CO2-Emissionen. Charakteristisch ist zudem, dass ihre Produkte kaum an Endverbraucher geliefert werden, sondern vornehmlich in anderen Sektoren der Chemieindustrie und auch in anderen Industrien weiterverarbeitet werden. Zu den nachgeordneten Sparten gehören z.B. die Kunststoffindustrie, die Farben- und Lackbranche oder der Agrarsektor. Diese Zusammenhänge bedeuten für den ökologischen Umbau zweierlei: Erstens muss verhindert werden, dass bei den Verfahren der Grundstoffindustrie CO2 freigesetzt wird. Zweitens ergeben sich durch eine ökologische Umstellung der nachgeordneten Industrie- und Konsumbereiche unmittelbare Rückwirkungen auf die Chemiebranche. Das umfasst vor allem Möglichkeiten für einen Reduzierung der chemischen Produktionsmenge. Ein Gesichtspunkt, der in der Roadmap nicht betrachtet worden ist.

Tabelle: Anteil der Grundstoffchemie an der chemischen Industrie

2. Treibhausgasneutralität der Chemieindustrie durch vier Maßnahmen

Es gibt vier Probleme, die in der Chemieindustrie erhebliche Treibhausgasemissionen verursachen: Erstens wird sehr viel Kohlestrom eingesetzt. Zweitens wird die Prozesswärme mit fossilen Energieträgern erzeugt. Drittens werden einige Verfahren eingesetzt, bei denen prozessbedingt große CO2-Mengen als Nebenprodukt entstehen. Und viertens baut die Chemieindustrie im wesentlichen auf Kohlenstoff auf. Die Roadmap

2050 hat für die ersten drei Probleme tragfähige Umbaumaßnahmen vorgeschlagen. Für das vierte Problem existiert nur ein unvollständiger Vorschlag. Im Folgenden sollen alle vier Umbaumaßnahmen detailliert betrachtet und bewertet werden.

Umbaumaßnahme 1: Erneuerbarer Strom statt Kohlestrom

Eine sehr einfach umzusetzende Voraussetzung für eine Dekarbonisierung der Chemieindustrie ist eine CO2-freie Stromerzeugung. Das erfordert einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung und einen genauso schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und Solarenergie, alles möglichst bis 2030. Ein Beispiel ist die Chlor-Alkali-Elektrolyse, der stromintensivste Prozess der Grundstoffchemie. Da er bereits vollelektrifiziert ist, lassen sich seine Grundstrukturen unverändert mit einer dekarbonisierten Chemie verbinden. Die Voraussetzung ist aber ein CO2-freier Strom.

Umbaumaßnahme 2: Treibhausgasneutrale Prozesswärme

Die Grundstoffchemie benötigt besonders viel Energie für die Erzeugung von Prozesswärme. Sie wird bisher durch die Verbrennung von Erdgas, Öl und Kohle gewonnen. Dabei wird viel CO2 freigesetzt. Eine Dekarbonisierung wäre erreichbar, wenn erneuerbarer Strom zum Aufheizen der chemischen Prozesse eingesetzt würde. Die erforderlichen Strommengen sind aber sehr groß.

Umbaumaßnahme 3: Prozessbedingte Treibhausgasemissionen vermeiden

In wichtigen chemischen Prozessen (Ammoniak- und Methanolherstellung) werden große Mengen Wasserstoff benötigt. Er wird heute überwiegend aus Erdgas mittels der sog. Dampfreformierung hergestellt. Dabei kommt es zu erheblichen prozessbedingten CO2-Freisetzungen. Dies könnte vermieden werden, wenn man die Wasserstofferzeugung aus fossilen Energieträgern beendet und stattdessen Elektrolyseverfahren einsetzt. Dabei wird Wasser mittels erneuerbaren elektrischen Stroms in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Elektrolyseverfahren sind heute Stand der Technik. Allerdings bedarf auch der Einsatz dieses Verfahrens großer Mengen erneuerbaren Stroms.

Umbaumaßnahme 4: Kreislaufwirtschaft für die Kohlenstoffchemie

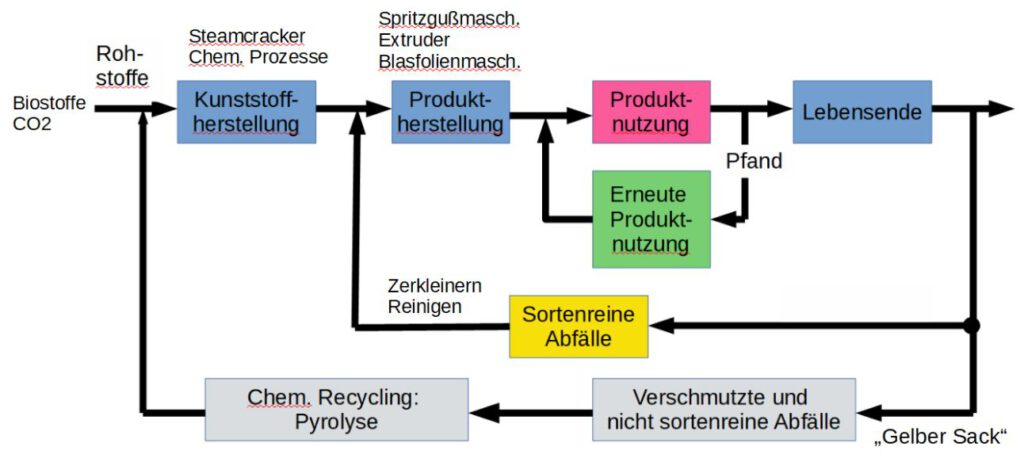

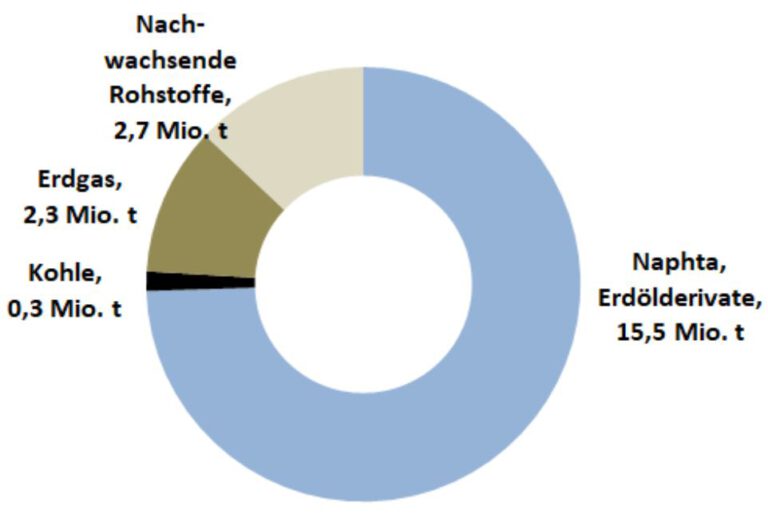

Der bedeutsamste Bereich der Chemieindustrie, die organische Chemie, verwendet als Bausteine Kohlenstoffatome. Nur sie sind aufgrund ihrer Stellung im Periodensystem der Elemente befähigt, so vielfältige Verbindungen einzugehen, dass eine große, flexible Zahl von Kunststoffen, Farben oder auch Medikamenten entstehen kann. Das Problem dabei: Wenn die Stoffe der organischen Chemie an ihrem Lebensende verbrannt werden oder zerfallen, kommt es unvermeidbar zur Freisetzung von CO2. Wie kann dann eine treibhausgasneutrale Chemieindustrie erreicht werden? Sie dürfte zunächst die heutigen fossilen Ausgangsstoffe der Kohlenstoffchemie nicht mehr nutzen: Erdöl, Erdgas und Kohle. Doch wie soll dann die Herstellung von Kunststoffen, Medikamenten oder Farben überhaupt noch möglich sein? Die Antwort liegt in der Einführung eines umfassenden Kreislaufs für alle kohlenstoffbasierten Chemieprodukte, vornehmlich für Kunststoffe. Das gibt es heute noch nicht, aber die dafür notwendigen technischen Verfahren existieren bereits. Der Kreislauf sollte prinzipiell über drei Stufen laufen: Zuunterst ein Kreislauf, der die Mehrfachverwendung von Kunststoffprodukten ermöglicht (Stufe A), darüber ein Werkstoffkreislauf (Stufe B) und ganz oben ein Kreislauf für Kohlenstoffatome (Stufe C). Um das genauer zu verstehen, soll im Folgenden ein detaillierter Blick auf den dafür erforderlichen Kreislaufprozess geworfen werden.

Abbildung: Kreislaufstruktur einer treibhausgasneutralen Chemieindustrie 2050

Kreislaufstufe A: Pfand auf genormte Behälter und Verpackungen

Betrachten wir zunächst die unterste Stufe, den Kreislauf zur Mehrfachverwendung von Kunststoffbehältern. Das Ziel besteht darin, die Kohlenwasserstoffmenge im Kreislauf deutlich zu reduzieren. Wie kann man das erreichen? Die einfache Antwort: Waren aus Kunststoff müssen möglichst lange im Nutzungskreislauf bleiben. Das bedeutet für die heutigen Kunststoffbehälter: Pfandpflicht ohne Ausnahme und Wiederverwendung. Es wäre aber zu kurz gesprungen, wenn nur PET-Getränkeflaschen im Kreislauf wären. Auch die zahllosen Behälter für Shampoos, Reinigungs- oder Waschmittel, die man heute in den Supermärkten sieht, müssen vom Pfandsystem erfasst werden. Dazu bedarf es einer gesetzlich verankerten Vereinheitlichung und Normierung von Behältern und Flaschen aus Kunststoffen. Das muss sowohl die Größe, den Kunststofftyp, die Materialfarbe und die Etikettierung (Papier, wasserlöslich) umfassen. Die zahllosen Sonderformen der Behälter, die die Hersteller heute lediglich aus Konkurrenz- und Werbegründen herstellen, müssen strikt unterbunden werden. Denn sie behindern die Rückführung im Kreislauf.

Abbildung: Rohstoffbasis der organischen Chemie in Deutschland, gesamter stofflicher Einsatz 20,8 Mio. Tonnen, Daten nach [VCI19]

Kreislaufstufe B: Werkstoffrecycling

Wenn Behälter und Flaschen sich lange in einem Kreislauf bewegen und immer wieder verwendet werden, kommt es irgendwann ganz unvermeidbar zu Materialschäden. Die schadhaften Behälter und Verpackungsmaterialien müssen kontinuierlich aus dem Kreislauf entnommen werden. Der Kreislauf von Glaspfandflaschen kann dafür ein Vorbild sein, denn auch dort werden irgendwann Glasflaschen eingeschmolzen. Hier sollte dann ein mechanisches Werkstoffrecycling einsetzen. Dabei werden die Kunststoffmaterialien zerkleinert, eingeschmolzen und danach wieder gleichartige Neuprodukte aus Kunststoff erstellt. Eine wichtige Voraussetzung ist dafür, dass das Kunststoffmaterial sortenrein vorliegt. So dürfen z.B. gesammelte Flaschen aus PET oder Polyethylen nicht vermischt werden. Es können auch nur einheitlich gefärbte Kunststoffe gemeinsam recycelt werden. Ein kunterbuntes

Abbildung: Reinigungsmittel in Plastikflaschen. Die Behälter werden bereits nach einmaliger Verwendung weggeworfen. Ein Pfandsystem ist überfällig.

Durcheinander unterschiedlichster Kunststoffe, die zudem noch verschmutzt sind, ist dafür völlig ungeeignet. Das ist genau das Problem mit den heutigen Sammlungen über den gelben Sack. Um das zu verhindern, bedarf es einer Normierung sowie einer Reduktion der Anzahl der verwendeten Kunststoffe bereits im Konstruktionsprozess. Dazu die Pfandpflicht. Das erfordert dirigistische Eingriffe und viele Einschränkungen für die kapitalistischen Produzenten. Alles Dinge, die diese nicht mögen, die aber notwendig sind, um die Natur und das menschliche Leben auf diesem Planeten nicht zu schädigen.

Kreislaufstufe C: Atomare Kohlenstoffwiedergewinnung

Die Zahl der Materialdurchläufe beim mechanischen Kunststoffrecycling sind begrenzt, denn durch die wiederholte Zerkleinerung des Kunststoffes sind die langen Makromoleküle irgendwann für eine erneute Materialnutzung zu stark beschädigt. Das Material kann dann aber noch chemisch recycelt werden. Das gilt sogar für stark verschmutzte und in untrennbaren Mischungsverhältnissen vorliegende Abfälle (gelber Sack). Beim chemischen Recycling geht es darum, aus dem Kunststoffmaterial die Kohlenstoffatome zurückzugewinnen. Möglich ist dies z.B. mit einem Pyrolyseverfahren. Das dabei entstehende Pyrolyseöl ist der Ausgangspunkt für einen chemischen Prozess, an dessen Ende wieder Kunststoffe entstehen. Es ist allerdings nicht möglich, die gesamte Kohlenstoffmenge auf diese Art unverändert in einem Kreislauf zu halten, denn es gibt unvermeidbar Verluste. Deswegen müssen begrenzte Mengen von Kohlenwasserstoffen immer wieder neu in den Kohlenstoffkreislauf eingespeist werden. Dies ist möglich durch den Rückgriff auf nichtfossile Rohstoffquellen (Biomasse) oder die Abtrennung von CO2 aus der Luft. Auch die Gewinnung von Kohlenstoff aus Zementwerken wäre denkbar. Biomasse ist allerdings nur begrenzt verfügbar und die Abscheidung von CO2 aus der Luft ist wegen des geringen CO2-Gehalts der Luft sehr energieaufwendig. Und der bei der Zementproduktion freigesetzte Kohlenstoff trägt zu einer negativen CO2-Bilanz bei, was nur durch eine Entnahme von Biostoffen (z.B. Holz, Stroh) aus der Umwelt ausgeglichen werden kann.

3. Rückbau der chemischen Produktion

Die Analyse der Roadmap-2050-Studie zeigt, dass die CO2-Emissionen des Chemiesektors auf nahezu null zurückgeführt werden können. Aber es gibt ein Problem: Eine treibhausgasneutrale Chemieproduktion erfordert sehr große Energiemengen. Die Autoren der Roadmap schätzen, dass dadurch der Strombedarf der Chemieindustrie auf 685 TWh jährlich hochschnellen würde. Das ist mehr als die gesamte deutsche Stromproduktion von 2019. Die Mehrkosten für die Produktionsumstellungen der Chemieindustrie wären dagegen überschaubar: Von 2020 bis 2050 wären es nur 68 Milliarden Euro.

Vor allem der hohe Energieverbrauch wäre ein Knock-out-Kriterium für eine CO2-neutrale Chemieproduktion. Doch nur, wenn man davon ausgeht, dass die heutige Produktion mit ihrem hohen Anteil an kurzlebigen Wegwerfartikeln unverändert fortgesetzt würde. Doch es gibt Alternativen. So werden rund 65 % der Kunststoffproduktion für ultrakurzlebige Verpackungen, für die Autoproduktion (Reifen und Interieur) und für das Bauwesen verbraucht. Diese Mengen sind nicht in Stein gemeißelt. Der Verpackungsmüll könnte u.a. durch eine verallgemeinerte Pfandpflicht deutlich reduziert werden. Weitere Einsparungen entstehen durch die Abschaffung des Autoindividualverkehrs und seine Ersetzung durch den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel sowie von Fahrrädern in den städtischen Zentren. Damit entfallen chemische Produkte, wie Kunststoffsitze, Armaturen, Autolacke oder auch Autoreifen. Auch im Bausektor ließen sich die verwendeten Kunststoffmengen durch eine weitestgehende Umstellung auf einen ökologischen Holzbau sowie eine Reduktion der Bautätigkeit deutlich verringern. Weitere Kunststoffeinsparungen gäbe es im Sportsektor, bei Möbeln und in der Landwirtschaft. Und im landwirtschaftlichen Bereich wäre auch der heute großflächige Einsatz chemischer Düngemittel (basierend auf Ammoniak, einem chemischen Grundstoff) in Frage zu stellen.

Zieht man alle diese Maßnahmen in Betracht, dann ließe sich der Umfang der chemischen Industrieproduktion erheblich reduzieren. In der Folge würde auch der Energieverbrauch einer CO2-neutralen Chemieindustrie deutlich absinken. Damit wäre aber die in der Roadmap dargelegte klimaneutrale Chemieindustrie ein realistisches Ziel.

4. Arbeitsplätze sichern und Chemiebranche vergesellschaften

Und was ist mit den Arbeitsplätzen in der Chemiebranche? Für den ökologischen Umbau werden zunächst alle vorhandenen Hände benötigt. Danach wird in einer reduzierten Chemiebranche sicher deutlich weniger Arbeit anfallen. Hier muss dann eine Umverteilung der vorhandenen Arbeit auf alle Hände ansetzen, was eine deutlich reduzierte Arbeitszeit bedeutet. Die Lohnabhängigen wird man für eine solche Lebensperspektive sicher gewinnen können. Realistisch betrachtet, lässt sich aber eine klimaneutrale Chemie nicht mit den großen Kapitaleignern erreichen. Rückbaumaßnahmen und dirigistische Produktionseingriffe würden sie zweifelsohne in die Opposition und zur Sabotage treiben. Eine Vergesellschaftung der Chemieproduktion ist daher unvermeidbar.

Menü

Newsletter

Bleib auf dem aktuellen Stand und trage Dich in unserem Newsletter ein.